私たちが毎日何気なく行っている「食べる」という行為。

実は歯の健康と切っても切れない関係にあります。

「食育」とは、単に栄養の知識を教えるだけではありません。食べることを通して、命の大切さや人とのつながり、そして健康な体づくりを学ぶ活動そのものです。その中で“歯の役割”を知り、守ることはとても大切なテーマになります。

1. 食べるために必要な「歯」の力

乳幼児期から高齢期に至るまで、歯の働きは生涯を通して私たちの食生活を支えます。

食べ物をかみ砕く「咀嚼(そしゃく)」の力は、栄養をしっかり吸収するために欠かせません。しっかり噛むことで唾液が分泌され、消化を助け、脳の活性化にもつながります。

逆に、むし歯や歯周病で歯を失ってしまうと、食べられるものが制限され、栄養バランスが崩れるだけでなく、食べる楽しさまで奪われてしまうのです。だからこそ食育において「歯の健康を守ること」は非常に大切なのです。

2. 幼少期から育てたい「かむ力」

最近の子どもたちは柔らかい食べ物を好む傾向が強く、その結果として“かむ力”やあごの発達が不十分になりがちです。これは歯並びの乱れや口呼吸、さらには姿勢の崩れにもつながります。

食育では、ただお腹を満たすだけではなく「よ く噛む食事」を意識することが大切です。例えば、根菜類を使った煮物や、繊維質の多い食材を取り入れることで自然と噛む回数が増えます。「一口30回噛もうね」と声をかけながら食べる習慣は、とても効果的です。

3. 食べ方の習慣が歯を守る

食べる時間や間食の内容も、歯の健康に直結します。

特に「だらだら食べ」や糖分の多いおやつは、むし歯リスクを高める代表例です。

食育では、

-

食べる時間を決める

-

甘いものは“量と回数”を意識する

といった生活習慣を伝えることが重要です。さらに「食べたら磨く」という歯みがき習慣も、幼少期から身につけたい大切な習慣です。家庭や保育の現場で繰り返し教えていくことで、生涯にわたって歯を守る意識が育っていきます。

自宅でできる「歯と食育」実践ポイント!

では、家庭で簡単に取り入れられる実践ポイントをご紹介します。

① よく噛む食事を意識する

噛みごたえのある食材を取り入れましょう。

例:ごぼう、れんこん、にんじん、玄米、干し芋、するめ など。

調理の工夫で噛む回数も増えます。

-

野菜を少し大きめに切って煮物にする

-

柔らかすぎる食材に偏らないようにする

目安は「一口30回」。家族で一緒に数えながら楽しく食べるのもおすすめです。

② 食べる時間と間食のルールをつくる

-

だらだら食べはむし歯リスク大!

-

おやつは1日1〜2回まで

-

甘いお菓子は時間と量を決めて楽しむ

-

果物やチーズ、ナッツ、干し芋などもおすすめです。

「間食=甘いもの」ではなく、栄養を補う“補食”として見直すことがポイントです。

③ 食後の歯みがきを習慣にする

-

食べたらすぐ歯みがき

-

小さい子には親の仕上げ磨きが必須

-

大人も一緒に磨くことで「見せて教える」ことができます

特に『寝る前』の歯みがきは特に丁寧に!

歯みがきの歌やタイマーを使うと、子どもも楽しく続けられます。

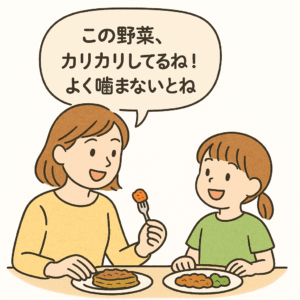

④ 「食べ物と歯の関係」を会話で伝える

食事中や買い物中に自然に話題にしてみましょう。

例:

「この野菜カリカリしてるね!よく噛まないとね」

「おやつの後は虫歯にならないように磨こうね」

また、絵本や図鑑を活用して“歯と食べ物”について親子で学ぶのも効果的です。

⑤ 家族で楽しく食卓を囲む

-

食事中はテレビやスマホをオフにして、会話を楽しむ

-

野菜をちぎる・盛り付けなど、子どもと一緒に準備をする

-

「よく噛めたね!」「これ美味しいね」と褒め合う

楽しい食事体験そのものが「食べる=楽しいこと」という気持ちを育て、歯と食の大切さを自然に学ぶことにつながります。

まとめ

「食べること」は栄養をとるだけではなく、心と体の成長、そして健康な歯を育む大切な時間です。

日々の食卓で少し意識を変えるだけで、歯と体の両方を守ることができます。

家族みんなで「よく噛んで食べる」「食べたら磨く」を合言葉に、毎日の食育を楽しんでみませんか?